The Culture of Peace as an Educational Strategy and Its Effects on the Indicators of Colegio de Bachilleres de Querétaro

ARTURO MOLINA ZAMORA[1]

DANIEL RICARDO LOZANO GÓMEZ[2]

![]()

FECHA DE RECEPCIÓN: 11 DE MARZO DE 2025

FECHA DE ACEPTACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2025

RESUMEN

La violencia escolar tiene un impacto negativo en los indicadores educativos, en el ambiente escolar, así como efectos psicológicos negativos en los estudiantes. Por ello el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) implementó en conjunto con el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro un programa de promoción de la Cultura de paz en el Plantel 13 Epigmenio González. El presente artículo busca demostrar por medio del análisis cualitativo del informe final de la intervención utilizando el modelo CIPP y el análisis cuantitativo de los indicadores educativos, cómo la implementación del programa de Cultura de paz en el COBAQ 13 Epigmenio González en conjunto con estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, tuvo un impacto positivo en los indicadores educativos del plantel, encontrando específicamente una disminución de cinco puntos porcentuales en el abandono escolar.

Palabras Clave: Violencia escolar, cultura de paz, indicadores educativos.

ABSTRACT

School violence has a negative impact on educational indicators, the school environment, as well as negative psychological effects on students. For this reason, the Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) implemented, in collaboration with Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, a program to promote a culture of peace at the Plantel 13 Epigmenio González. This article aims to demonstrate, through a qualitative analysis of the final report of the intervention using the CIPP model and the quantitative analysis of educational indicators, how the implementation of the culture of peace program at COBAQ 13 Epigmenio González, in collaboration with students from Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, had a positive impact on the campus’s educational indicators, specifically finding a decrease of five percentage points in school dropout.

Keywords: School violence, culture of peace, educational indicators.

Introducción

La violencia es un problema que afecta a la sociedad a lo largo del mundo y México no es la excepción, al ser un país que cada vez está más marcado por la violencia la búsqueda de estrategias que promuevan una cultura de paz se vuelve una necesidad. En particular, un tipo de violencia como es la escolar, no sólo afecta la armonía y convivencia dentro de los planteles educativos, también la violencia tiene efectos en los indicadores educativos, la autoestima, afecta las habilidades interpersonales, fomenta el ausentismo y la deserción escolar, e interfiere con la capacidad de los estudiantes para aprender además de disminuir el rendimiento escolar.[3]

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), considera que la violencia tiene consecuencias en la salud emocional de los estudiantes, afectando su capacidad de aprender e interrelacionarse con otros y su posibilidad de crecer y desarrollarse plenamente.[4]

Asimismo, quienes sufren de violencia escolar pueden tener problemas educativos, por ejemplo, en su aprendizaje, pues además de vivir situaciones como el estrés, la violencia puede afectar la concentración, la memoria y la capacidad de resolver problemas, lo que resulta en un bajo rendimiento académico y una mayor tasa de deserción escolar.

Es lógico suponer que la violencia que experimentan los niños y adolescentes no solo es un atentado contra su corporeidad y bienestar general, sino que también es un obstáculo para el éxito escolar y social: ¿cómo un niño podría aprender en la escuela cuando su centro de atención es intentar evitar una golpiza o tratar de olvidar la humillación reciente?[5]

Igualmente la violencia puede afectar en cómo los estudiantes se relacionan con los demás al desarrollar desconfianza, miedo y agresividad en sus relaciones, esto puede generar que no se puedan construir relaciones sanas, porque la violencia no solo daña a quien la vive, sino que también tiene un efecto que puede afectar el entorno de la escuela, por eso es importante abordar este problema con intervenciones que promuevan escuelas de paz, o de lo contrario, el permitir que la violencia siga avanzando hace que se normalice, pues “los estudiantes no perciben que los están agrediendo porque, con base en sus experiencias, las prácticas violentas se han incrustado en la cultura escolar y son una manera habitual de convivir en la casa, la calle o la escuela”.[6]

Existen estudios que demuestran que la violencia es uno de los principales factores para el abandono escolar y el bajo rendimiento académico, donde 1 de cada 4 estudiantes de bachillerato han decidido abandonar sus estudios por este motivo, específicamente la violencia psicológica y sexual. Este trabajo de investigación realizado por Cabrera es de índole similar al presente, pues detecta específicamente la relación entre deserción escolar y violencia en estudiantes de bachillerato, encontrando que el 21.8% de los estudiantes relacionaron la violencia con deserción escolar. Sin embargo, una vez detectada la causa, es necesario buscar la solución, pero el estudio no profundiza si al implementar estrategias de prevención de la violencia y la cultura de paz se revierte el indicador del abandono escolar,[7]

Por su parte, Miriam Abramovay presenta los datos de un estudio de percepción de los efectos de la violencia sobre el desempeño escolar, asegurando que el 45% de los estudiantes encuestados alguna vez se han incapaces de concentrarse en los estudios, el 32% se han sentido nerviosos o cansados y el 31% han perdido interés en ir a la escuela, asegurando que existe una relación directa entre la violencia y el rendimiento escolar. En sus conclusiones propone que es necesario implementar prácticas innovadoras que generen instrumentos eficientes para la lucha contra la violencia dirigidas hacia el logro de una educación de calidad, no obstante, no propone la implementación de una política en específico, ni se hace el estudio de caso que compruebe que el implementar acciones en cultura de paz genere un cambio en el desempeño escolar. [8]

En este contexto, la promoción de la cultura de paz y la prevención de la violencia se han convertido en temas de gran relevancia en la agenda del sector educativo, visibilizando la necesidad de implementar estrategias que busquen soluciones para contrarrestar la violencia escolar, y a la par, no permitir que ésta sea un motivo de bajo rendimiento académico.

En este sentido el Programa de Promoción de la Cultura de paz y Prevención de la Violencia en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) fue lanzado en 2017 como una iniciativa para abordar estos desafíos en el ámbito escolar con la finalidad de construir una cultura de paz en la institución educativa y su entorno, a través de la capacitación de sus miembros, formación de mediadores, así como la instalación de centros de mediación en los planteles educativos, entre otros.

Uno de los ejes de este programa fue el llamado “Cultura de paz y Manejo de Conflictos” implementado en conjunto con los estudiantes de la asignatura “Ciudadanía y Participación Democrática” del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, grupo conformado por estudiantes de diversas licenciaturas, quienes estuvieron en un trabajo colaborativo implementando talleres con estudiantes del Plantel 13 Epigmenio González, buscando educar en temas de cultura de paz y prevención de la violencia a fin de mejorar la convivencia escolar.

En esta intervención se buscó presentar la cultura de paz como una opción viable de convivencia, como un ejercicio de encuentro y creación de espacios de conciencia y diálogo, vinculando a la comunidad con el espacio educativo. Se pretendió al inicio del programa que se idearan estrategias de cultura de paz y proporcionar herramientas específicas para la impartición de talleres que sensibilicen e incidan sobre problemáticas relacionadas con la violencia. Un punto importante de este proyecto, fue la intención de que los estudiantes del Tecnológico de Monterrey no asumieran un papel de capacitador o guía que le va a enseñar al alumno del COBAQ, sino que, en vez de ser asistencial, fuera colaborativo, buscando la creación mutua de estrategias a aplicar en su propio plantel para la prevención de la violencia.

Dicha intención se materializó en un curso de capacitación de 9 módulos durante un semestre, que incorporó aspectos de la materia “Ciudadanía y Democracia” del Tecnológico de Monterrey, junto con aspectos teóricos y prácticos de la cultura de paz, manejo y resolución de conflictos y prevención de la violencia. Durante varios meses los estudiantes del Tecnológico de Monterrey tomaron capacitaciones con los estudiantes del COBAQ 13 Epigmenio González, integrados en cuatro equipos de trabajo conformados por estudiantes de ambas instituciones y al final de la capacitación los cuatro equipos realizaron talleres en el COBAQ 13 donde quienes participaron en las capacitaciones desarrollaron actividades de sensibilización con sus demás compañeros. Al término de los talleres el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro presentó al COBAQ un informe de resultados y aprendizajes obtenidos durante esta experiencia.

Sin embargo, tras la presentación de resultados, dicho informe no fue objeto de un estudio ni análisis. Aunque el documento ofrece una descripción general sobre las acciones realizadas y los resultados observados, carece de un análisis metodológico que permita valorar con objetividad los resultados obtenidos. Ante esto se consideró necesario aplicar un enfoque científico para determinar de manera formal si la intervención produjo efectos positivos y medibles más allá de las impresiones narrativas contenidas en el documento. Es por eso que surgió la iniciativa de analizar cualitativamente dicho informe de resultados mediante la evaluación con el modelo CIPP (Contexto, Input, Proceso, Producto) de Daniel Stufflebeam, pues este método destaca por su capacidad para evaluar de manera integral las etapas de un proceso desde su inicio hasta los resultados obtenidos[9], y contrastar cuantitativamente los cambios presentados en los indicadores educativos del plantel y así comprobar la hipótesis que se plantea si a partir de los resultados obtenidos en la ejecución de ese programa se puede asegurar que el implementar proyectos de cultura de paz en las escuelas tiene un impacto directo en la mejora de los indicadores educativos.

La relevancia social de este estudio radica en la importancia de abordar la violencia y promover la cultura de paz en las instituciones educativas en el nivel medio superior, así como es importante resaltar la relevancia social en un contexto de violencia, considerando los desafíos actuales, puesto que Querétaro es el primer lugar de violencia en el ámbito escolar, con una prevalencia del 40.3%, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de Convivencia 2021.[10]

Igualmente, la realización de este estudio tiene una relevancia personal significativa para los autores, quienes se encuentran inmersos en el sector educativo, además de haber estado involucrados para que este proyecto fuera realizado, interviniendo desde la gestión, su implementación hasta la entrega de resultados. Esta cercanía con el proyecto y la realidad escolar ha generado el convencimiento que la escuela es un espacio idóneo para sembrar la semilla de la cultura de paz, pues impacta positivamente tanto en lo académico como en el entorno inmediato del estudiante, buscando que este tipo de prácticas se expandan en más instituciones educativas y gradualmente hacia la sociedad en su conjunto.

La investigación tuvo entonces el objetivo analizar la implementación de este programa, utilizando el modelo CIPP desarrollado por Daniel Stufflebeam, para conocer los efectos que tuvo en el ambiente escolar y el análisis en los indicadores educativos como matrícula, eficiencia terminal, abandono escolar. Con esto se pretendió demostrar que el implementar programas de cultura de paz en las escuelas tiene un impacto positivo en los indicadores educativos. Para ello se recabó información cualitativa del informe final del proyecto analizando los frutos de la intervención y un análisis cuantitativo de los indicadores educativos antes y después de la intervención, y de esta manera determinar si tuvo un impacto positivo en la comunidad estudiantil, y así poder comprobar la hipótesis planteada.

Al analizar el Programa de Promoción de la Cultura de paz y Prevención de la Violencia en el COBAQ, permite comprobar si el implementar proyectos de cultura de paz puede traer resultados positivos para los indicadores además de valorar la pertinencia de replicar el programa en otras instituciones educativas. Por otra parte, las conclusiones y recomendaciones de este estudio puedan ser de utilidad para otros educadores, investigadores y responsables de políticas interesados en abordar la violencia y promover la cultura de paz en el ámbito escolar.

Con todo lo anterior planteado, se formuló entonces el objetivo general de la investigación:

• Analizar con el modelo CIPP la implementación del programa de promoción de la cultura de paz y prevención de la violencia en el COBAQ y su impacto en los indicadores educativos.

Asimismo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

• Identificar los cambios en la violencia escolar a partir de la intervención

• Comprobar que la implementación de programas de cultura de paz tiene un impacto positivo en los indicadores educativos

Alineado con estos objetivos se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Con la intervención que realizaron los estudiantes del Tecnológico de Monterrey en conjunto con los estudiantes del COBAQ 13 Epigmenio González, se mejoraron los indicadores educativos? Bajo esta misma lógica se plantó entonces la hipótesis: La implementación del programa de promoción de la cultura de paz y prevención de la violencia en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) Plantel 13 Epigmenio González tuvo un impacto positivo en los indicadores educativos como matrícula, eficiencia terminal, abandono escolar.

Metodología

Se trató de una investigación mixta, ya que este enfoque es adecuado para analizar primeramente la interpretación cualitativa de los resultados obtenidos del informe de la intervención del programa de promoción de la cultura de paz y prevención de la violencia en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) en el año 2017. Los datos en el informe fueron recolectados directamente en el entorno educativo, proporcionando una interpretación de los cambios experimentados en la comunidad educativa debido a la intervención. El informe final, elaborado por el Tecnológico de Monterrey, sirvió como base para este análisis, ya que detalla las actividades programadas y sus resultados.

En cuanto a la parte cuantitativa, el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro publica cada año el Compendio Estadístico del COBAQ, revelando los indicadores educativos a nivel institución y detallado a nivel plantel, pudiendo consultar información sobre matrícula, eficiencia terminal, retención generacional, aprobación y reprobación, abandono escolar, promedio, entre otros. Se analizaron el particular los indicadores educativos del plantel 13 Epigmenio González donde se aplicó la intervención, examinando los cambios que éstos tuvieron en la temporada de la intervención.

Fue una investigación exploratoria, debido a su orientación en obtener una comprensión detallada del programa en un contexto específico. Dado que no hay suficiente información previa o estudios exhaustivos sobre este programa en específico, la investigación buscó entender los efectos que tuvo en la comunidad educativa.

Por otra parte, se trató de una investigación longitudinal, pues se compararon los datos obtenidos en diferentes momentos de los indicadores del plantel, evaluando así los cambios antes y después de la intervención del programa.

Las fuentes de información fueron documentales, principalmente el informe final de la intervención que contiene los datos de las actividades realizadas, evidencias, la metodología aplicada, las conclusiones, así como experiencias de los estudiantes participantes, y el otro documento fue el Compendio Estadístico del COBAQ publicado cada año por la institución.

El método que se utilizó fue el analítico, pues se realizó un análisis cualitativo de los datos de los reportes finales que el Tecnológico de Monterrey entregó al COBAQ al concluir la intervención y a la vez el análisis cuantitativo de los indicadores educativos del Plantel 13 Epigmenio González.

Para la evaluación cualitativa del programa, se utilizó el modelo CIPP (Contexto, Input, Proceso, Producto). Este modelo permitió una evaluación integral y sistemática de la intervención, proporcionando un marco para analizar:

-Contexto: Identificación y análisis del entorno y las necesidades que el programa pretendía abordar.

-Insumos (Input): Recursos, estrategias y planificación inicial del programa.

-Proceso: Implementación del programa y el desarrollo de las actividades programadas. -Producto: Resultados y efectos del programa sobre la comunidad educativa.

La técnica de análisis que se utilizó en cuanto al análisis cualitativo de los datos contenidos en los reportes finales de la intervención fue el modelo CIPP. Estos reportes, elaborados por el Tecnológico de Monterrey y entregados al COBAQ al concluir la intervención, incluyen:

• Datos de las actividades realizadas.

• Evidencias documentales y testimoniales.

• Metodología aplicada.

• Conclusiones y recomendaciones.

• Experiencias y percepciones de los estudiantes participantes.

En cuanto al procedimiento de análisis se siguieron los pasos que se describen a continuación:

-Recolección de Informes: Se recopilaron los reportes finales de la intervención proporcionados por el Tecnológico de Monterrey.

-Revisión Inicial: Se realizó una revisión preliminar de los informes para familiarizarse con los contenidos y estructurar el análisis.

-Codificación: Se codificaron los datos relevantes de los informes utilizando categorías predefinidas basadas en el modelo CIPP.

-Análisis de Contenido: Se llevó a cabo un análisis de contenido cualitativo para interpretar los datos codificados, identificando patrones, temas recurrentes y diferencias entre los distintos momentos evaluados.

-Interpretación de Resultados: Se interpretaron los hallazgos en el contexto del impacto del programa en los indicadores educativos.

-Conclusiones y Recomendaciones: Basado en el análisis, se formularon conclusiones sobre el impacto del programa en los indicadores educativos.

Por lo que ve al análisis cuantitativo de los indicadores educativos se realizó la revisión de documentos, en particular el Compendio Estadístico del COBAQ publicado anualmente en el sitio web oficial de la institución. La revisión de documentos es una técnica de análisis cuantitativo que implica la recopilación y evaluación sistemática de documentos relevantes con el fin de extraer datos numéricos que pueden ser analizados estadísticamente. Esta técnica se utiliza para obtener información objetiva y verificable que pueda contribuir a la validación de hipótesis en estudios de investigación.

Con este marco metodológico se proporcionó una comprensión profunda y matizada de la implementación y los efectos en los indicadores educativos.

Las variables utilizadas en este estudio son:

• Implementación del programa: la ejecución del programa de promoción de la cultura de paz y prevención de la violencia en el COBAQ.

• Indicadores educativos: Estadísticas que reflejan el desempeño y los logros académicos y conductuales de los estudiantes dentro del sistema educativo.

Análisis y resultados

En cuanto al análisis cualitativo de datos de la información proporcionada en el reporte final de la intervención, con el modelo CIPP se pueden obtener los siguientes resultados:

Evaluación del contexto:

Los asistentes al programa de intervención por parte del COBAQ es un grupo de cuarto semestre entre 15 y 18 años, de clase media, media – baja. Por parte del Tecnológico de Monterrey en su mayoría son jóvenes entre 18 y 22 años, de clase media- alta, alta. El contexto del COBAQ es totalmente distinto al del Tecnológico de Monterrey, puesto que las instalaciones son totalmente diferentes, con mejor infraestructura y tecnología en la segunda que en la primera. También el ambiente escolar es totalmente distinto, mientras que en el COBAQ existe un ambiente donde la violencia escolar se hace presente, en el Tecnológico de Monterrey el ambiente escolar está impregnado de estrés académico por el alto grado de exigencia.

Evaluación de entrada (Input)

El principal lugar de trabajo fueron las aulas del COBAQ 13, las cuales no cuentan con la misma infraestructura que las del Tecnológico de Monterrey, pues no tienen condiciones climáticas favorables como un aire acondicionado para mitigar el calor, hay butacas incómodas y desgastadas, pizarrones en mal estado. Se cuenta también con varias explanadas y canchas para la realización de actividades grupales al aire libre. El material para realizar las actividades fue proporcionado por los estudiantes del Tecnológico de Monterrey.

Evaluación del proceso

Al inicio de la intervención se generaron cuatro equipos conformados por aproximadamente cinco estudiantes del Tecnológico de Monterrey, y cinco estudiantes del COBAQ. Se distribuyeron de esta manera debido a la cantidad de estudiantes de ambas instituciones, para que quedaran confirmados de manera equitativa. Los equipos fueron conformados de manera aleatoria mediante un sorteo.

Se realizó un curso de capacitación a los equipos en 9 módulos, en los cuales aprendieron conceptos de cultura de paz se realizaron cuatro ejercicios de análisis situacional, donde los equipos elaboraron mapas de actores, o árboles de problemas para sintetizar la información obtenida acerca de cómo se vive la violencia dentro del Colegio de Bachilleres. Se tuvieron dos sesiones compartidas entre los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y COBAQ, donde se sensibilizó acerca de los tipos de violencia de los que forman parte, y acerca de las estrategias alternativas para la resolución pacífica de conflictos.

Los 9 módulos del curso de capacitación consistieron en los siguientes temas:

• Cultura de paz: Diferenciación entre la paz positiva y la paz negativa

• Definición de la violencia e identificación de sus diferentes tipos (directa, estructural y simbólica.

• El conflicto, cambio de paradigma en torno al conflicto, principales problemáticas para la resolución pacífica de conflictos y sus distintos abordajes.

• Herramientas metodológicas de análisis de conflictos y problemáticas sociales.

• Comunicación efectiva y no violenta.

• Herramientas para la resolución alternativa y pacífica de controversias.

• Elementos para la negociación colaborativa, qué es la negociación, la negociación por principios o el método Harvard.

• Herramientas de facilitación para intervenciones sociales.

Al término de las capacitaciones cada uno los equipos llevaron a cabo una intervención en forma de taller de aproximadamente 60 minutos cada uno, dirigidos a los estudiantes del COBAQ que no habían tomado la capacitación, donde se buscó generar conciencia acerca de la violencia, de las formas alternativas de convivencia y de la cultura de paz.

Al finalizar se entregó un informe final de la intervención realizada, obteniendo cuatro presentaciones acerca de la intervención con la presentación de resultados, presentada ante directivos del COBAQ, facilitadores de NOS Estrategias para la Paz y Docentes Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

Evaluación del producto

Se observó de forma directa un involucramiento de los equipos con las personas del COBAQ con las que trabajaron. En términos de aprendizaje, este ejercicio, de acuerdo con la propia retroalimentación de los estudiantes, permitió empatizar con sus contrapartes del Colegio de Bachilleres, y generar una conciencia de igualdad en calidad de estudiantes, hijos de familia, ser jóvenes. El proyecto permitió a los estudiantes comprender un poco más acerca de la realidad en la que viven diferentes actores de la sociedad, y los retos y oportunidades que implican, esto de acuerdo con la retroalimentación de los propios estudiantes.

Uno de los aprendizajes más significativos para el objetivo del curso, a decir de los propios estudiantes, fue el hecho de que ellos identificaran su rol como ciudadanos, y la responsabilidad que implica para el ejercicio de su vida profesional, y también de su forma de relacionarse con su entorno en cuestión de la violencia. A su propio decir, se pudo conectar la parte de la ciudadanía y la responsabilidad que, como ciudadanos, estudiantes y futuros profesionistas, cada uno tiene con su comunidad con una experiencia práctica, y un trabajo de campo que los forzó a salir de las aulas para mirar y tratar de incidir en mayor o menor medida en una realidad que viven día con día. Es importante aclarar que durante la capacitación se buscó de forma enfática salir de los esquemas asistenciales de intervención, procurando que el vínculo que los estudiantes generaran con sus contrapartes del Colegio de Bachilleres fuera en una situación de igualdad, respeto y diálogo. El trabajo realizado concientizó a ambas poblaciones estudiantiles acerca de la violencia y las formas en las que todos se puede ser víctimas o victimario de dichas conductas.

Los estudiantes pudieron plasmar en sus intervenciones grupales los distintos tipos de violencia, su visualización y prevención. A decir de ellos mismos, esta intervención les abrió los ojos, pues talleres implementados por los propios estudiantes con sus compañeros en el COBAQ surgieron testimonios de cómo se sentían violentados dentro del plantel, incluso en algunos casos llegando al llanto, y los propios alumnos generaron contención con quienes permitieron abrirse con sus compañeros, generando una empatía y sensación de apoyo entre pares. Al término de los talleres, se generaron compromisos y propuestas de acción para que los alumnos no se volvieran a sentir violentados dentro del entorno escolar.

A partir de la intervención los estudiantes del COBAQ propusieron medidas y acciones inmediatas para mitigar la violencia escolar dentro de su plantel, enfocados en la adecuación y recuperación de espacios para hacer más ameno su entorno, donde ellos mismos fueron los creadores y ejecutores de las mejoras, crear espacios de convivencia armónica donde pudieran convivir durante los recesos y tiempos libres, dinámicas grupales, campañas de concientización y talleres implementadas por los propios estudiantes para replicarlos con los demás grupos y grados que no formaron parte del proyecto. Los estudiantes del COBAQ se apropiaron del proyecto y realizaron estas propuestas para transmitir a sus demás compañeros lo aprendido en los 9 módulos. Adicionalmente, manifestaron tener mejores herramientas para soluciones sus conflictos, además de sentir un mejor ambiente escolar, pues ahora podían convivir mejor con sus compañeros, tener mejor comunicación y entendimiento, se sentían seguros dentro del plantel y tenían la motivación de asistir a la escuela.

Pasando ahora al terreno cuantitativo, se presentan los indicadores educativos del Plantel 13 Epigmenio González antes de la intervención realizada. Para el cierre del año 2016 el plantel contaba con una matrícula de 1735 estudiantes, distribuidos en 40 grupos y dos turnos. Tenía una eficiencia terminal del 55.4%, un abandono escolar del 20.6%, y un índice de reprobación del 29.5%.[11]

La intervención fue realizada en el año 2017, para ese año los indicadores educativos del Plantel 13 Epigmenio González cerraron de la siguiente manera: una matrícula de 1619 estudiantes distribuidos en 40 grupos en dos turnos, eficiencia terminal del 52.5%, abandono escolar del 15.9%, y un índice de reprobación del 30.1%.[12]

Con esta información se puede analizar lo siguiente:

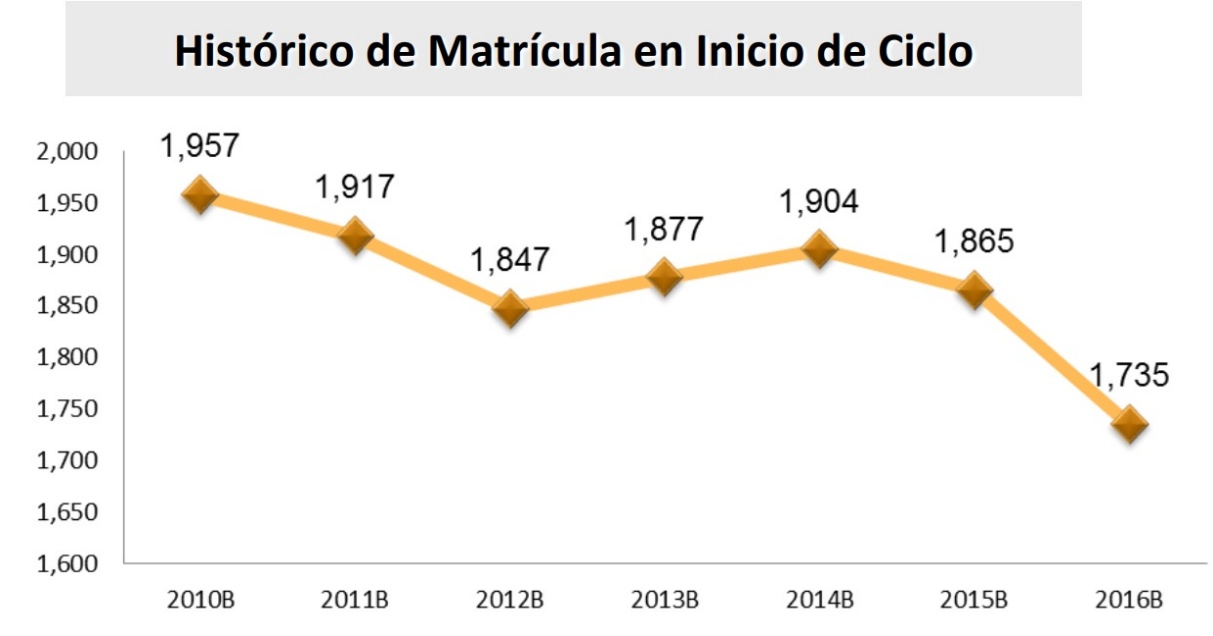

Primeramente, se observa una disminución considerable en la matrícula del plantel, de más de 1000 estudiantes, sin embargo, este dato no se considera atribuible a la intervención, puesto que, analizando el comportamiento histórico de la matrícula del plantel ya se venía observando una tendencia a la baja, como lo muestra la siguiente gráfica:

Gráfica 1: Histórico de Matrícula. [13]

Aunado a lo anterior, en general la institución educativa en los 61 planteles experimentó una disminución en la matrícula y grupos en modalidad escolarizada, puesto que en el mismo año el propio COBAQ aperturó distintas modalidades para estudiar el bachillerato como Prepa Sí o Bachillerato en Modalidad Mixta, lo cual dispersó la captación de estudiantes en planteles de modalidad escolarizada, permitiendo disminuir la saturación de grupos y brindar una mayor atención a los estudiantes al tener grupos más reducidos.

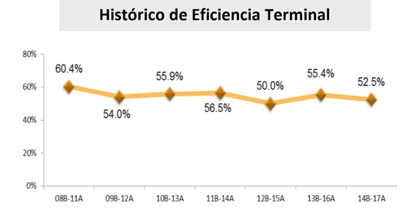

En cuanto a la eficiencia terminal, el indicador tuvo también una ligera disminución, sin embargo, analizando el histórico de datos, el comportamiento se ha mantenido dentro de los mismos parámetros, por lo que no se considera ningún cambio significativo en el indicador.

Gráfica 2: Histórico de eficiencia terminal [14]

En donde sí se pudo observar un cambio considerable es en el indicador de abandono escolar, uno los principales termómetros del ambiente escolar del plantel. Una disminución del 20% al 15%, lo que equivale a que, en un año, aproximadamente 80 estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios no lo hicieron, esos 80 estudiantes equivalen a dos grupos que se hubieran dado de baja. Esto se pudiera explicar debido a que los estudiantes que ejercen violencia, y quienes son violentados, tienen un rendimiento escolar más bajo que los demás estudiantes y esto deriva en tres consecuencias: el no logro de conocimientos esperados, el abandono escolar y consecuencias sociales y laborales al no haber alcanzado la preparación adecuada. [15]

Las prácticas de paz podrían conformar un área de oportunidad para el docente que lo lleve a resignificar sus prácticas, por lo que se considera fundamental la capacitación y actualización de los docentes en estudios para la paz si queremos transformar las prácticas docentes en un factor de cambio social y por ende disminuir el abandono escolar.[16]

Es importante señalar que para disminuir este indicador no se realizó ninguna otra acción distinta a la planeación y programación cotidiana del plantel que pudiera haber influido en disminuir el abandono escolar, ni tampoco existió un cambio del cuerpo directivo o docente, de igual manera no existió ningún programa de becas, estrategias contra el abandono o de cualquier índole que pudieran haber influido en la disminución de este indicador. De esta manera se puede explicar cómo la intervención realizada en el COBAQ 13 Epigmenio González se relaciona con la disminución del 5% del abandono escolar del plantel en tan solo un año.

Ahora bien, en el indicador de reprobación, este tuvo un muy ligero incremento, menos de un punto porcentual, que al igual que la eficiencia terminal, no se considera un cambio significativo puesto que se ha mantenido dentro de los parámetros históricos del plantel. Además, el indicador de reprobación está ligado a otros factores como la planeación docente, las habilidades cognitivas del alumno, los materiales y métodos utilizados, y sin duda, el ambiente escolar.

Algunas investigaciones que sustentan los presentes resultados son por ejemplo el estudio titulado “Violencia silenciosa y deserción escolar en bachillerato desde la mirada de los estudiantes”, el cual afirma que dentro de las razones por las cuales los estudiantes de bachillerato pueden dejar la escuela se encuentran las malas relaciones con los compañeros y el bullying. [17]

De igual manera el estudio titulado “La escuela constructora de una Cultura de paz”, esta investigación empleó el método de investigación acción. Concluyó en reconocer a la escuela como eje nodal para promover espacios igualitarios que además de generar ambientes de aprendizaje, promuevan el desarrollo de ciudadanos, lo que se verá reflejado en los procesos de convivencia humana.[18]

También se encuentra el informe “Cultura de paz en la Escuela, Mejores prácticas en la Prevención y Tratamiento de la Violencia Escolar” elaborado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, recopilando resultados del Concurso Regional de la Red de las Escuelas Asociadas de la UNESCO en América Latina y el Caribe, recolectando experiencias en escuelas de Colombia, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay. En el caso de México se presenta el de la Escuela Primaria 21 de agosto, donde realizaron intervenciones involucrando a estudiantes, maestros, padres de familia en el desarrollo de las actividades planificadas reflexivas en torno a los valores, logrando una modificación en la conducta de los estudiantes en cuanto a la tolerancia, fraternidad y cooperación. [19]

Además, el estudio realizado por Carpio y Tejero, analizó la eficacia de un programa para la prevención de la violencia en un centro de enseñanza secundaria. La investigación concluyó que “se habían modificado las actitudes hacia la diversidad, la violencia y su justificación social, además de desarrollar creencias tolerantes y de rechazo de la violencia.” Por lo tanto, consideraron que es eficaz el trabajo preventivo de la violencia para mejorar la convivencia escolar.[20]

Otro estudio que sustenta estos resultados, es el titulado “Programas de intervención para la prevención de la violencia escolar: Una revisión sistemática y metanálisis” el cual analiza 14 estudios de programas relacionados con la prevención de la violencia escolar, concluyendo que “la mayoría de las intervenciones analizadas mostraron ser efectivas para la reducción de conductas asociadas con la violencia escolar (87.72%)” además de resaltar la importancia de “contar con medidas y programas estandarizados para dar respuesta al complejo fenómeno de la violencia escolar”.[21]

Conclusiones

Con los resultados expuestos en el informe final entregado en la aplicación del programa en el año 2017, tras haber realizado el análisis cualitativo con el modelo CIPP y el análisis cuantitativo de los indicadores educativos, se concluye que la intervención que realizaron los estudiantes del Tecnológico de Monterrey en conjunto con los estudiantes del COBAQ 13 Epigmenio González logró cambios en el comportamiento y la convivencia de los estudiantes y efectivamente logró tener un impacto en los indicadores educativos, específicamente una disminución de cinco puntos porcentuales el abandono escolar.

Se contesta en un sentido positivo a la pregunta de investigación planteada, puesto que, con la intervención que realizaron los estudiantes del Tecnológico de Monterrey en conjunto con los estudiantes del COBAQ 13 Epigmenio González se observaron cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes además de una disminución en el abandono escolar. Asimismo, con el análisis cualitativo de los datos incluidos en el informe final, utilizando el modelo CIPP y el análisis cuantitativo de los indicadores educativos, se cumplió el objetivo general planteado en este presente estudio.

Con estas conclusiones se visibiliza la necesidad de implementar en las escuelas, programas, campañas de concientización, talleres y todo tipo de acciones que sumen a fomentar la cultura de paz, pues se impactan dos situaciones importantes dentro de las instituciones educativas: los indicadores académicos, y la sana convivencia escolar, que en su conjunto forman las condiciones adecuadas para el aprendizaje y para un ambiente de compañerismo, respeto a los derechos humanos, el fomento a los valores y la convivencia pacífica. Sin embargo, más allá de los beneficios en los indicadores educativos, es necesario reconocer que la promoción de la cultura de paz es una responsabilidad social que deben asumir las instituciones educativas, implicándose en generar condiciones que favorezcan el bienestar integral del alumno, no solo con efectos positivos en su desarrollo académico, sino también el impacto que esto genera en su personalidad, en su familia y en su comunidad. Por lo tanto, las estrategias de cultura de paz al interior de las escuelas no deberían limitarse a buscar mejores resultados educativos, sino también potencializar el efecto transformador que la cultura de paz tiene en el tejido social.

Más allá de los datos e indicadores, este estudio nos invita a tomar conciencia sobre el sentido de promover una cultura de paz en los planteles educativos, pues no se trata únicamente de mejorar estadísticas, sino de transformar realidades, de generar bien común, y de respetar la dignidad humana. Cada estudiante es una historia de vida, son personas con sueños, con anhelos, y merecen desarrollarse en un entorno libre de violencia, encontrando en su escuela un lugar donde prevalezca el respeto, la empatía y el diálogo. Es necesario entonces que el personal educativo y autoridades se sumen activamente en la construcción de espacios escolares pacíficos, es una tarea ética ineludible con la sociedad.

Por otra parte, se emiten las siguientes recomendaciones de investigación:

1. Se hace la observación de la necesidad de implementar diversos instrumentos para evaluar los resultados de la intervención, puesto que, al analizar los datos cualitativos de un solo documento se podría estar omitiendo información valiosa para analizar de manera integral el fenómeno estudiado, para ello es necesario aplicar instrumentos antes, durante y después de la intervención para medir los avances, esto en caso de que se vuelvan a implementar.

2. Se sugiere que dichos instrumentos para evaluar los resultados de la intervención, puedan medir y brindar mayor información acerca de aspectos como: la percepción de los estudiantes acerca de la violencia en el plantel antes y después de la intervención, la resolución de los conflictos escolares antes y después de la intervención, la reducción de los índices de violencia en el plantel, la percepción de seguridad escolar por parte de los estudiantes, la mejora en el clima escolar, incremento de la participación y compromiso de la comunidad estudiantil, actitudes de los estudiantes hacia la violencia. También aplicar instrumentos que ayuden a analizar los múltiples factores que influyen en el abandono escolar. Con este tipo de información se podría complementar ampliamente esta investigación y llegar a una conclusión más exhaustiva que permita no sólo quedarse en el análisis de los indicadores, sino que, se tenga información precisa de los efectos de la intervención

3. Se recomienda realizar entrevistas a los docentes y directivos que participaron en su momento en la intervención, para conocer su percepción sobre los aspectos que se mencionaron en el punto anterior.

4. Se recomienda volver a implementar en la actualidad el programa, documentando todo el proceso, realizando una evaluación del proceso con el modelo CIPP desde el principio, además de establecer un grupo control para conocer los resultados de los estudiantes que sí tomaron el programa y quiénes no.

Referencias bibliográficas

Abramovay, Miriam. “Violencia en las escuelas: un gran desafío.” Revista Iberoamericana de Educación, no. 38 (mayo–agosto 2005): 53–66. https://rieoei.org/historico/documentos/rie38a03.pdf

Alegría-Rivas, Lucía María Elena. “Violencia escolar: las prácticas docentes y el abandono escolar.” Ra Ximhai 12, no. 3 (2016): 397–413.

Cabrera Palchisaca, Rosa Ximena. Deserción escolar asociada a violencia infantil en estudiantes de bachillerato, Macas 2018. Trabajo de titulación, Universidad del Azuay, 2019. https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/8740/1/14399.pdf.

Carpio Carmen y Jesús Tejero. “Eficacia de un programa para la prevención de la violencia en un centro de enseñanza secundaria.” Revista Española de Orientación y Psicopedagogía 23, no. 2 (2012): 123–138. https://www.redalyc.org/pdf/3382/338230791009.pdf.

Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. Compendio Estadístico del COBAQ 2016. 2016. http://www.cobaq.edu.mx/pdf/coesco_2016-b.pdf.

Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. Compendio Estadístico del COBAQ 2017. 2017. http://www.cobaq.edu.mx/pdf/coesco_2017-b.pdf

De la Cruz Mónica, Dalia Garzón, y José Nambo. “Violencia escolar en estudiantes de nivel medio superior.” Inventio 17, no. 41 (2021).

Díaz Paniagua, Andrea, y Sergio Jacinto Alejo López. “Violencia silenciosa y deserción escolar en bachillerato desde la mirada de los estudiantes”. Jóvenes en la Ciencia, vol. 4, no. 1 (2018): 1825–1826. https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/download/2663/pdf/10306.

Guzmán Murillo, Hernán Javier, y Denis Adriana González Sánchez. “Evaluación curricular en la educación superior: un enfoque desde el modelo CIPP (Contexto, Insumo, Proceso, Producto).” LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 5, no. 5 (noviembre de 2024): 4531–4550. https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2940.

Medrano, Rosalinda. “La escuela constructora de una cultura de paz.” Ra Ximhai 12, no. 3 (2016): 297–308.

Mena Alejandro, Carmen Moret-Tatay, Carlos Eduardo Xavier e Irani Iracema De Lima Argimon “Programas de intervención para la prevención de la violencia escolar: Una revisión sistemática y metanálisis.” EduPsykhé: Revista de Psicología y Educación 19, no. 1 (2022): 106–127.

Morcilla, Beatriz. La violencia escolar y su influencia sobre el rendimiento académico. Tesis de maestría, Universidad Internacional de La Rioja, 2012. https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/628/Morcillo%20Beatriz.pdf.

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Cultura de paz en la escuela: Mejores prácticas en la Prevención y Tratamiento de la Violencia Escolar. Santiago de Chile: UNESCO, 2000.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2016.

Vázquez, Karla. “En Querétaro, después de pandemia creció violencia escolar”. Diario de Querétaro. 11 de abril de 2023 https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/en-queretaro-despues-de-pandemia- crecio-violencia-escolar-9897473.html

Vázquez, Karla. “En Querétaro, después de pandemia creció violencia escolar.” Diario de Querétaro, 11 de abril de 2023. https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/en-queretaro-despues-de-pandemia-crecio-violencia-escolar-9897473.html.

Vergara-Lope Samana, Felipe Hevia y Miguel Muñoz. “Violencia y aprendizajes básicos.” Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo 13, no. 26 (2023).