LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELATO

(RE)FUNDACIONAL EN CLAVE DE MITO POLÍTICO A TRAVÉS DE LAS CAMPAÑAS

PROPAGANDÍSTICAS DEL “PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL” (ARGENTINA,

1976-1978)

The construction of a

(re)foundational narration in political myth code through the Proceso de Reorganización

Nacional’s propaganda campaign (Argentina, 1976-1978)

EZEQUIEL

BERLOCHI[1]

![]()

FECHA DE RECEPCIÓN: 11 DE MAYO DE 2025

FECHA DE ACEPTACIÓN: 30 DE JULIO DE

2025

RESUMEN

El presente artículo tiene como

objetivo analizar la construcción y difusión de un relato legitimador por parte

de la dictadura militar argentina del “Proceso de Reorganización Nacional”,

centrando el estudio en los años de 1976 a 1978, por ser el periodo en que

refiere al auge de la política represiva llevada a cabo por la dictadura, así

como el momento de mayor apoyo social hacia la misma. Para ello, tomamos las

estrategias de acción psicológica realizadas por las Fuerzas Armadas en lo que

refiere a la propaganda política, tal como establece Julia Risler,

a través de dos estrategias concretas: “ganar la guerra” y “ganar la paz”. En

nuestro estudio, proponemos analizar ambas desde la perspectiva de los

imaginarios sociales, concretamente en una de sus dimensiones analíticas: el

mito político. Con ese objetivo, nos proponemos analizar diferentes piezas

propagandísticas tanto gráficas como audiovisuales, utilizadas para legitimar

el accionar represivo con el fin de convertirlo en la base del futuro proyecto

político que las Fuerzas Armadas se proponían llevar a cabo.

Palabras clave: Mito político, Argentina, Legitimación,

Dictadura.

ABSTRACT

The present

paper has as analyses objective the construction and diffusion of a legitimacy

narration to the argentinean military dictatorship “Proceso de Reorganización

Nacional” in the 1976 to 1978 years, for being the period in which it refers to

the rise of the repressive policy carried out by the dictatorship, as well as

the moment of greatest social support for it. For it we take the psychological action strategies development by the Armed Forces

regarding political propaganda, as Julia Risler

establishes, through two specific strategies: “winning

the war” and “winning the peace.” In our study, we propose analyses both

strategies from the perspective of the social imaginaries, specifically in one

of their analytic dimensions: the political myth. With this objective, we

propose analyses different propaganda pieces both graphic and audiovisual used

to legitimize the repressive action with the objective to convert it into the

basis of the future political project that the armed forces intended to carry

out.

Key words:

Political myth, Argentina, Legitimacy, Dictatorship.

Introducción

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas

Armadas argentinas tomaron el poder con la intención de promover una serie de

cambios profundos en el país. En este sentido, al decir de Hugo Quiroga,[2]

el “Proceso de Reorganización Nacional” fue una dictadura de nuevo tipo, rasgo

que compartía con la anterior experiencia autoritaria de la “Revolución

Argentina” (1966-1973). Los golpes de Estado de nuevo tipo divergían de los

anteriores, en que poseían una faceta fundacional, es decir, su objetivo

principal era la transformación de la sociedad en su conjunto. Con ello, uno de

los rasgos principales de estas dictaduras era el no tener un plazo fijo de

tiempo, sino que la permanencia en el poder dependía de la concreción de los

objetivos planteados.

Debemos tener

en cuenta que la dictadura, si bien no se proponía un plazo de tiempo definido,

tampoco se pensaba como una dictadura eterna. Dentro de las pretensiones de las

Fuerzas Armadas estaba la de constituir un tipo de gobierno no autoritario y

para ello, se deberían crear las bases sobre las cuales apoyar (y legitimar)

ese futuro régimen político.[3]

Sostenemos en nuestra investigación que, para cumplir con el mismo, se recurrió

a la alternancia de acciones tanto represivas como no represivas, estas últimas

buscaban legitimar el accionar represivo emprendido desde el Estado. Es

importante que recalquemos que el aparato represivo desplegado por la dictadura

perseguía el disciplinamiento y atomización de la

sociedad, llevando a cabo una represión de carácter clandestino, que se

caracteriza como terrorismo de Estado, la cual consistía en el secuestro, tortura

y posterior desaparición de personas, caracterizadas inicialmente como

“subversivas”.[4]

Precisamente, el modo en que este accionar represivo fue presentado a la

sociedad, será el eje central del presente escrito, así como lo fue también

para la propia dictadura, al ostentarlo como la principal base de legitimación.

En los años

en que se centra el presente escrito, la “lucha contra la subversión” fue, como

plantea acertadamente Paula Canelo, “el principal recurso de legitimación del

régimen militar –con el transcurso del tiempo se transformaría, además, en el

principal ‘logro profesional’ de las Fuerzas Armadas-.”[5]

Recurso sobre el cual se asentaría la estrategia y planificación del futuro

régimen político a implantar. Y es que entre los años de 1976 a 1979, la

dictadura del “Proceso” alternó entre ambas estrategias de legitimación.

Entre las acciones no represivas que se

desplegaron, podemos contar con diversas campañas de acción cívica[6]

o campañas de acción psicología.[7]

Y es precisamente dentro de estas últimas, ampliamente trabajadas por Julia Risler,[8]

que podemos enmarcar la difusión de determinados imaginarios sociales los

cuales fueron difundidos por el discurso oficial de las Fuerzas Armadas en el

poder, en los medios de comunicación afines al régimen y en las campañas

propagandísticas tanto estatales como realizadas por privados.

Es así como

podemos observar, al analizar la propaganda del régimen dictatorial, la

producción de un relato entendido como la construcción de un mito político que

pretendía erigirse como la base de legitimación del futuro ordenamiento

político al tiempo que justificaba y legitimaba la política represiva

implementada. Para ello recurriremos a analizar las propagandas oficiales

difundidas por el régimen tanto en forma gráfica (aparecida en medios de

comunicación como diarios y revistas comerciales de tirada nacional como son

los diarios Clarín y La Prensa y los semanarios de

información general Somos y Gente[9])

y audiovisual (difundidos en menor medida a través del canal público de

televisión o por otros medios). Lo que pretendemos es analizar el relato que se

construyó en torno de la “lucha contra la subversión” en tanto relato o mito

político, para ello hemos de analizar aquellas piezas que aludían directamente

a la situación en la que se encontraba la Argentina en ese aspecto.

A

continuación, realizaremos una breve exposición en términos teóricos sobre la

cuestión del mito político, para luego centrarnos en el análisis de las

propagandas tomando como eje de análisis por un lado la concepción sobre mito

político y, por otro, dos estrategias de acción psicológica identificadas por

Julia Risler, como fueron “ganar la guerra” y “ganar

la paz”. De ese modo, pretendemos dar cuenta de la intencionalidad política con

la cual la dictadura difundió e implementó las mencionadas campañas de acción

psicológica, con una clara intencionalidad de legitimación política tanto del

accionar represivo en primer lugar, con “ganar la guerra”, para luego plantear

una base desde la cual erigir el proyecto político y social de carácter

(re)fundacional, “ganar la paz”.

El mito político, una aproximación desde la perspectiva de

los imaginarios sociales

Consideraremos al mito político como

una producción imaginaria más, como puede ser, por ejemplo, la identidad social

o política. Inicialmente, éste forma una parte importante del

desarrollo de las sociedades en todas las épocas, al dotar de sentido la

realidad en que una sociedad determinada está inserta. Cuando hablamos de mito

lo primero que nos viene a la mente es la conformación de grandes relatos cuyo

objetivo era explicar el porqué del

mundo en aquellas sociedades antiguas, donde no había un desarrollo de la

ciencia y por lo tanto, la explicación de cómo funcionaba el mundo, no sólo el

natural sino también el social y cultural, se realizaba mediante la

construcción de un relato que buscaba contestar a estas preguntas en formas de

alegorías, al tiempo que se proponía fundar un orden determinado basado en

valores y creencias determinadas.

En la actualidad el mito no ha

dejado de tener vigencia en nuestras sociedades modernas. Como plantea Ángel

Enrique Carretero

no

hay sociedad, veámoslo o no, sin mito, ya que el constructo mítico ofrece una respuesta al por qué ineludiblemente presentes en todo cuerpo social, oferta un

solidificado sentido a un mundo de

por sí intrínsecamente contingente. El trazo, pues más genuinamente

característico del mito es su carácter fundacional,

su capacidad para crear y re-crear un sólido universo de significación que

impide que se ponga al descubierto “el

absolutismo de la realidad”.[10]

El mito tiene como principal objetivo el de dotar

de sentido, el de brindar referencias a un mundo caótico y desordenado.[11]

Ahora bien, con el advenimiento de la Modernidad, el mito perdió fuerza al ser

considerado como algo propio de sociedades “atrasadas”. Como bien explica

Carretero, la Modernidad y la Ilustración se propusieron desterrar todo aquello

que no tuviera una explicación racional o científica,[12]

al mismo tiempo que se intentó eliminar cualquier componente subjetivo de la

sociedad. Esto último viene a cuento sobre

la preeminencia de la razón por sobre los sentidos y los sentimientos en

la época moderna, al igual que el paradigma científico preponderante,

fuertemente ligado al positivismo, dejó de considerar a estos como fuentes de conocimiento

científicamente válido.

El autor plantea que el mito

persiste en la Modernidad en forma de mito sociogónico, el cual consiste en

la investidura de un “aura mitológica a determinadas instancias o procesos

sociales”.[13]

De esta manera, se detiene a analizar dos manifestaciones en las que este mito

se da en la sociedad moderna, por un lado el concerniente al imaginario del

progreso científico-técnico, y en un segundo término, a la política como nueva

mitología. Aquí nos detendremos en la segunda manifestación del mito sociogónico, por

ser el de nuestro interés.

Al tratar este tema, Carretero

comienza planteando que las construcciones mítico-imaginarias, son

configuradoras de las identidades socio-políticas. A su vez, afirma que

La

integridad de una sociedad descansa sobre una unánime coparticipación de un centro simbólico, en unas imágenes,

creencias y valores centrales que gobiernan la totalidad de sus actividades (Shils, 1976: 3-16). Dichos valores y creencias poseen, pues

un rango sagrado, puesto que su violación haría peligrar a identidad de la

sociedad.[14]

De esta manera, en las sociedades pre-modernas, la

cohesión social estaba salvaguardada en la religión y en los mitos que

legitimaban los usos y costumbres sociales. El problema surge cuando la

Modernidad desplaza a la religión y a los símbolos como elemento fundante de

legitimación social y política y los reemplaza por un orden fundado en la

razón.

En este sentido,

…el

mito contemporáneo sigue guardando fidelidad a la originaria naturaleza del

mito: fundar y sostener lo comunitario.

El mito opera, así, como un factor de agregación social, como un receptáculo

sobre el que descansa un sentimiento

común de pertenencia; favoreciendo, de este modo, la identificación

comunitaria. (…) el mito es la argamasa

que permite explicar el misterio de la atracción social; es aquello que, en

definitiva, crea y re-crea sociedad.[15]

Como veremos en el siguiente apartado, al analizar

las campañas propagandísticas de la dictadura, podemos observar precisamente

esta intención, la de fundar un sentido de pertenencia desde lo social a lo

llevado a cabo por el gobierno militar, el cual, como ya hemos mencionada

estaba fuertemente anclado en la legitimación del accionar represivo. La

estrategia de “ganar la guerra”, apuntaba a generar en la población esa idea de

comunión frente a la amenaza externa.

Otro punto de importancia,

refiere a que el mito político se constituye

desde el pasado, pero con la perspectiva de que cause efecto en el presente.

Esto tiene que ver con que el mito debe ser creído,

debe tener la capacidad de

generar credibilidad en la sociedad. Por ello la importancia del pasado, dado

que será allí donde el mito obtenga credibilidad o autoridad. Como plantea

Bruce Lincoln, “a problematic situation in the present (…) prompts an

exploration of the past, a search for models and precedents that might be of

help”.[16] En este sentido, es importante que no confundamos

mito con historia. El uso del pasado por parte del mito, o mejor dicho por

parte de quienes hacen uso de ese pasado y lo mitifican para determinados

fines, sirve, como ya se dijo, para dar sentido a la realidad del presente

siendo aceptado por los miembros de una comunidad determinada, tal como esboza

George Scopflin.[17]

El pasado debe servir al mito

como elemento legitimador del relato construido a posteriori, es allí donde los miembros de una sociedad o grupo

social que es interpelado por el mito, se identifican con dicho relato porque

hay algo que posibilita esa identificación, que es una historia en común o un

hecho del pasado significativo para esa sociedad o grupo social. Al analizar la construcción del relato sobre la

“lucha contra la subversión” como un mito político, podemos enmarcar la

proyección a futuro que pretendía hacer la dictadura militar, al edificar una

versión de ese pasado reciente que resonaba en la actualidad, el cual refería a

la violencia desatada en el país entre finales de los años ´60, en el último

tramo de la anterior dictadura y a inicios de los ´70 en especial durante el

interregno democrático abierto con el tercer gobierno peronista (1973-1976).

Otro aspecto del mito político,

es que no es susceptible de ser evaluado desde la lógica de lo verdadero o

falso. Por el contrario, éste se apoya sobre elementos presentes en la

sociedad, especialmente aquellos vinculados con la memoria colectiva, haciendo

que se jueguen un rol importante al momento de mantener la memoria de una

sociedad, para de esta manera dar una apariencia “natural” o “normal” a la

narración mítica.[18]

Como mencionábamos un poco más arriba, siguiendo a Bruce Lincoln y a Chiara Bottici,[19]

el mito siempre se refiere al presente, buscando impactar sobre él, pero

retrotrayéndose al pasado, buscando allí sus raíces, sus fundamentos, su

legitimidad, aunque no siempre es así. Los diferentes mitos esgrimidos durante

los años del “Proceso”, adquieren esta característica fundante, la de buscar en

el pasado su sostén para de ese modo legitimar el presente. En el caso

particular que analizamos aquí, podremos verlo cuando en algunos momentos el

relato se remonte a la guerra de independencia en el siglo XIX, estableciendo

un paralelismo entre el pasado, la lucha contra España por la independencia y

la obtención de la libertad, que por otro lado tuvo como uno de sus

protagonistas a los militares, con ese momento del presente, donde desde el

relato se construía que “una vez más”, las Fuerzas Armadas debía librar una

lucha para garantizar la libertad de los habitantes de la Argentina.

Por otra parte, los relatos

míticos, o mejor dicho, las narraciones míticas, se anclan sobre la creencia.

Los mitos, para que sean efectivos, deben ser creídos por la sociedad a la que interpelan. Podemos definir a la creencia

como todas aquellas “ideas

generales que existen en toda época y que nunca se ponen en cuestión. Se trata

de ideas de las que, sin importar las diferencias ideológicas que nos separan,

participamos todos de alguna manera”.[20]

Estas creencias epocales, son las que fundan y

sustentan al resto de las creencias predominantes en una sociedad y sobre las

cuales descansa la estabilidad de todo régimen político, mediante la

construcción de una idea de comunidad cohesionada y homogénea.

Adicionalmente,

como sintetiza Gastón Souroujon,[21]

el mito, y en especial el mito político, está constituido por tres dimensiones:

la narratividad, es decir, que el

mismo sea entendido como una serie de eventos significativos que constituyan

una argumentación del presente y que sea creíble. La segunda dimensión, está

dada por el aspecto de la dramaticidad

del mito, se instituye un relato articulado y coherente en sí mismo, que tiene

un principio y un fin, a la vez que designa roles a los protagonistas del

mismo. Finalmente, el último aspecto está dado por la maleabilidad del mito, debe

ser capaz de transformarse constantemente, de resinificarse en el tiempo, para

de ese modo, no perder vigencia en el imaginario social.

Habiendo tratado en términos teóricos

la cuestión del mito, podemos analizar las campañas propagandísticas destinadas

a instaurar el mito de la “lucha contra la subversión”.

La “lucha contra la subversión” como intento de relato

legitimador

La dictadura del “Proceso de

Reorganización Nacional” intentó que la denominada “lucha contra la subversión”

fuera la base de apoyo y legitimación social y política tanto de la propia

dictadura como de una futura instancia de gobierno democrático, en donde las

Fuerzas Armadas tendrían un rol central. Es posible observar que el relato

construido sobre la misma, fue inscripto en términos de mito político, de

acuerdo a lo planeado en el anterior apartado. Corresponde ahora centrarnos en

los dispositivos y en el relato en sí mismo construido para legitimar dicho

accionar.

Donde con

mayor sistematicidad podemos observar la construcción de dicho relato es en las

diversas propagandas elaboradas por el régimen y promovidas, en su mayoría

entre los años de 1976 y 1978, en coincidencia con los primeros años de la

dictadura en donde mayor consenso hubo, o por lo menos gozó de cierta anuencia

por parte de la sociedad, lo que no quiere decir que no hubo oposición ni

denuncias sobre los crímenes cometidos en ese momento, posibilitando de ese

modo la difusión de dicho relato.

Ciertamente, como explica Julia Risler,[22]

uno de las prácticas o políticas desplegadas por la dictadura fueron las acciones psicológicas y es en ese marco

que deben leerse las campañas propagandísticas implementadas. La cuestión a

tratar a continuación, es analizar el relato construido dentro del marco del

mito político. Consideramos que actualmente, en el debate público argentino en

torno a la última dictadura, y especialmente con la reanudación de los juicios

sobre las violaciones a los derechos humanos, algunos sectores que se

autoproclaman impulsores de una “memoria completa”, reflotan este mito, siendo

presentado como aquello que “verdaderamente” ocurrió.[23]

Entrando de lleno en lo que refiere al

relato elaborado por la dictadura en torno a la “lucha contra la subversión”,

podemos enmarcarlo dentro de algunas de las variables que hemos establecido

para los mitos políticos, los cuales nos servirán para ordenar la explicación y

el tratamiento del mismo. Debemos considerar primero que, en lo que refiere a

propagandas durante los años del “Proceso”, hay de dos clases, aquellas que

podríamos definir como de tipo administrativas, cuyo objetivo era la difusión

de actividades de gobierno o políticas puntuales; y aquellas denominadas como

políticas que buscaban generar consenso y legitimidad, y que serán las que nos

centraremos en este trabajo.

Sobre estas

últimas, también existen una variedad de temas y momentos en que fueron

publicados. Téngase en cuenta que recurriremos a propagandas graficas

aparecidas en diversos medios de comunicación de prensa diaria, así como en

prensa semanal de carácter comercial y cortos audiovisuales preparados para ser

emitidos por los canales de televisión local como también en el extranjero. Las

propagandas gráficas suelen aparecer sin nombre ni identificación de empresas o

área del Estado que la produce, muchas veces se suelen “perder” en las páginas

entre los diversos anuncios y notas de los mismos. De ese modo, y por el

contenido que presentan, es posible que estas propagandas sean financiadas por

el Estado, mientras que el contexto de producción de las mismas, no está

explorado. Se sabe que el gobierno militar contrató los servicios de la agencia

de publicidad estadounidense Burson Marsteller & Asociados para la propaganda durante el

mundial de futbol 1978 realizado en la Argentina, otras empresas locales

también trabajaron en la elaboración de piezas de propaganda. Es factible que

en la producción de dichas piezas participaran, además de los creativos

publicitarios personal civil (como psicólogos y sociólogos que asesoraban a las

distintas armas) como personal de inteligencia de las propias Fuerzas Armadas,

siguiendo el esquema que fuese esbozado en la doctrina de guerra psicológica

elaborada por los militares argentinos, la cual fue claramente detallada en el

trabajo de Julia Risler. De cualquier manera, lo que

nos interesa a nosotros es la construcción del relato mítico que serviría como

base de legitimación de la dictadura.

En este

periodo, siguiendo a Julia Risler, es posible

identificar dos estrategias de la campaña propagandística de la dictadura. Dos

estrategias, en donde el mito político en torno de la “lucha contra la

subversión” se edifica y consolida. La autora denomina a la primera estrategia

como ganar la guerra, la cual “se

desplegó en dos grandes cadenas significantes que incluyeron un conjunto de

enunciados vinculados, por un lado, la construcción de la legitimidad del

régimen militar para lograr el apoyo de la población, y por el otro, a la

restauración y garantía del mantenimiento de la seguridad de la población”.[24]

Mientras que la segunda estrategia denominada como ganar la paz, cuyas cadenas significantes buscaron “… regular los

valores, actitudes y comportamientos, interpelando de manera individual al

‘buen ciudadano’ (…) la búsqueda de cohesión de los ciudadanos en un nosotros

definido como contraparte de otro, caracterizado como una amenaza a la

soberanía nacional”.[25] Dentro de los marcos de estas dos estrategias

y de forma paralela se fue construyendo el relato legitimador de la dictadura

en términos de mito como veremos a continuación, siguiendo las dos estrategias

de acción psicológica planteadas por Risler.

Ganar la guerra

Estudiar la construcción y articulación

del mito de la “lucha contra la subversión” desde la propaganda es un tanto

complejo, en gran medida porque son muchas las variables a tener en cuenta, y

en segundo lugar, por lo heterogéneo y disperso del corpus de análisis. Para

ordenar el relato, y como punto de partida de nuestro análisis, debemos tener

muy en cuenta que la dictadura desde el inicio se preocupó por insertar el

relato de la “lucha contra la subversión” como un enfrentamiento de carácter

bélico entre dos fuerzas antagonistas e identificadas: las “fuerzas leales o

del orden” por un lado, encabezadas por las Fuerzas Armadas y la “subversión

terrorista”. El relato impuesto entonces, es un relato simplista de buenos

contra malos, donde triunfaron los buenos. Es importante resaltar que durante

los primeros años, el foco se puso en presentar a la acción represiva como una

guerra, con las implicancias de ello, es decir, operativos militares enmarcados

dentro de los parámetros de un conflicto bélico convencional.[26]

Para esto, la experiencia represiva del “Operativo Independencia” realizado en

la provincia de Tucumán en el año 1975, a expensas del gobierno democrático

instaurado en 1973 que había devuelto al poder al peronismo y al propio Juan

Domingo Perón del exilio, sirvió como plataforma para presentar a la sociedad

este relato.

Hay dos

cuestiones importantes de Tucumán que debemos aclarar antes de continuar con

nuestro análisis. Primero, Tucumán sirvió para mostrar lo que no se podía

mostrar. Si bien existieron operaciones de tipo “convencionales” en dicha

provincia, también se empezaron a utilizar las primeras experiencias de

desaparición de personas y los centros clandestinos de detención que luego

serían ampliados a otras geografías[27].

De cualquier manera, el “escenario bélico” montado en Tucumán sirvió a los

fines de instaurar la idea de la guerra. Segundo, el Operativo Independencia

sirvió también para cohesionar internamente a las propias Fuerzas Armadas de

que la acción represiva que se encontraban realizando, se enmarcaba dentro de

los parámetros de la guerra convencional, aunque es importante decir que la

doctrina de la seguridad nacional hacía ya bastantes años que había hecho mella

en las jerarquías castrenses.

Las tres

dimensiones que nos presentaba Souroujon del mito

político, nos sirven como entrada para ir desgranando esta compleja narrativa

que fue construida por el régimen militar. Y las tres se orientan en la

narrativa de la guerra.

Tempranamente,

semanas antes del golpe del 24 de marzo, y teniendo siempre como soporte el

“Operativo Independencia”, desde los medios de comunicación empiezan a surgir

propagandas que adelantaban lo que estaba por ocurrir, si bien no son

propagandas oficiales de la dictadura puesto que ésta aún no ocurría. Es

importante tenerlo en cuenta porque se presentaba el relato sobre el cual se

sustentaría después el relato de la dictadura.

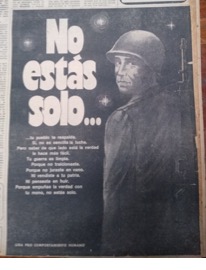

Clarín, 23 de marzo de 1976

La narrativa entonces, tal como lo

vimos esbozado más arriba, entendida como una serie de hechos plausibles sobre

el presente, los cuales son verosímiles comienza a trasmitirse en la sociedad,

enmarcando el accionar represivo como un enfrentamiento de carácter bélico, lo

cual será presentado en diversas campañas, en donde la narrativa va a presentar

a la Argentina como una nación agredida por “extraños”.

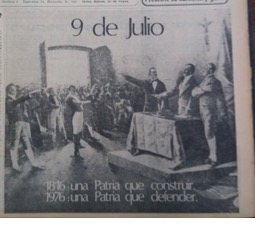

Clarín, 9 de julio de 1976

En la anterior imagen, en referencia al

día de la Independencia argentina, la propaganda sin identificación, pero que

es de presuponer es una propaganda oficial, es decir del Estado, trazaba la

narratividad y dramaticidad del mito de la “lucha contra la subversión”, puesto

que se instituía que la “Patria” estaba en peligro y debía ser defendida.

Asimismo, también trazaba una línea de continuidad entre el pasado, la ruptura

de los lazos coloniales y por ende la obtención de la libertad con el presente,

una defensa de esa libertad obtenida antaño. Otro punto a tener en cuenta,

tiene que ver con algo que ya mencionamos que es el lugar de las Fuerzas

Armadas en la política argentina en general y en el mito político en

particular. Sobre este último, serían los militares los que arriesgando su vida

salvarían a la patria en peligro, un peligro que como ya dijimos era “externo”

y “extraño”. Precisamente, donde se puede ver con mayor exactitud es en un

corto audiovisual producido en el año 1977 para ser trasmitido por televisión,

del cual poco se ha podido recabar sobre su contexto de elaboración, titulado “Estoy herido!...Ataque”.[28]

Allí se

presenta sin tapujos la narrativa oficial de la “lucha contra la subversión”:

“en este marco de belleza vital, el ejército argentino apoyado por lo mejor de

su pueblo, combatió y venció como siempre lo hizo a través de su historia a un

enemigo extraño, cruel, implacable, dogmatico y

artero…” comienza el locutor mientras se ven imágenes de un helicóptero del

ejército sobrevolando la selva tucumana. La película es la representación de un

“combate” entre el ejército y la guerrilla del ERP en Tucumán, en la localidad

de Río Pueblo Viejo acontecida en el marco del Operativo Independencia en 1975

y es vital para entender la narrativa del mito que se comenzó a trazar. Desde

ya, hay una caracterización de los militares como honorables y valientes,

contra un enemigo “cruel y artero”. La película trata de trasmitir el cómo se

realizaba la “lucha contra la subversión” omitiendo cualquier alusión al

secuestro y tortura de personas, así como a la existencia de centros

clandestinos. Tucumán, en ese sentido, se hacía extensible al resto de la

nación.

De ese modo,

el relato construido presentaba héroes y villanos, lo que acentuaba el rasgo

dramático del relato para los fines del mito construido. Dentro de esta

presentación o asignación de roles a los protagonistas del mito, hay una clara

construcción de identidad política,[29]

tema que no abordaremos directamente aquí pero que se entrelaza con lo que

veníamos trabajando. La cuestión de la identidad es relevante, porque impregna

al mito de un sentido aún mayor al definir la cuestión de la alteridad,[30]

referida a que toda identidad debe construir límites, los cuales están dados

por la conformación de antagonismos. De manera muy sintética, la alteridad está

conformada por la construcción de “diferencias externas” y “homogeneizaciones

internas”.[31]

Nuevamente, si tenemos en cuenta lo que

planteamos en relación al objetivo final que perseguía la instauración del

relato o mito político en torno a la “lucha contra la subversión”, la cuestión

de la identidad juega un rol de suma importancia, la cual excede lo relativo a

este tema, puesto que es posible encontrar diversas fuentes sobre la

construcción de la identidad en las propagandas. Aún

así, para los fines del componente dramático del mito, la construcción de

“diferencias externas” y “homogeneizaciones internas” jugó un rol central en lo

que refiere a la construcción de alteridad.

Siempre

partiendo de la base de que la Argentina se encontraba en una situación de

guerra, siendo atacada por un “enemigo extraño”, como vimos cuando tratamos al

corto Estoy herido. El mito se

propone entonces centrar la mirada de la

“lucha contra la subversión” en los soldados, donde se conjuga también un

criterio estético particular: rostros jóvenes que dan la sensación de inocencia

frente al rol “agresor” de la “subversión”. Por otra parte, que la “subversión”

no tenga un rostro definido, es importante porque deshumaniza a aquellos

considerados como tales. El juego que se hace desde las imágenes, y en gran

medida es reforzado por los discursos, es que los “subversivos” (categoría

sumamente vaga para que cualquier pudiera “entrar” en la misma) no eran humanos,

no era personas como si lo eran quienes lucharon contra ellos (las Fuerzas

Armadas). Al no aparecer públicamente representados, se les negaba existencia,

y por lo tanto, derechos.

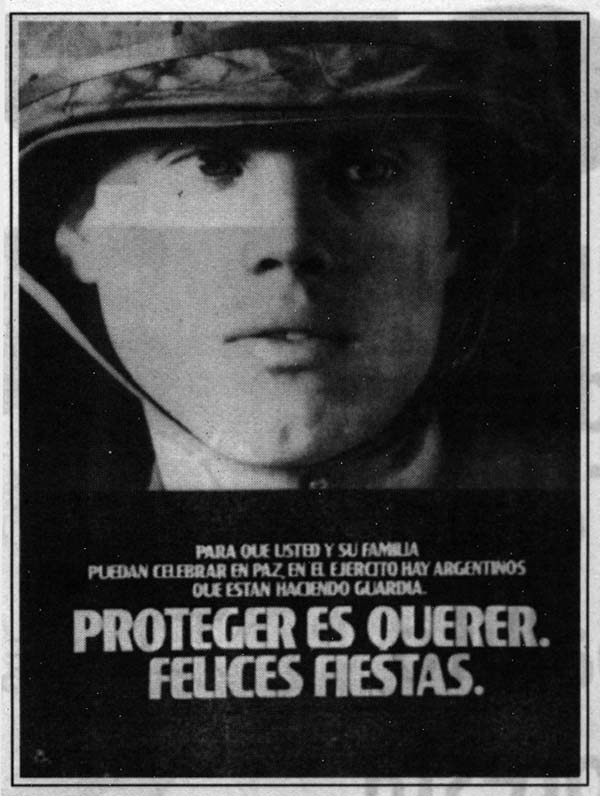

Clarín, diciembre de 1977

Otro punto que podemos ver en la

anterior imagen, y que abona a la construcción del mito, tiene que ver con la

representación de la “lucha”. La frase “para que usted y su familia pueden

celebrar en paz, en el ejército hay argentinos que están haciendo guardia.

Proteger es querer. Felices fiestas” condensa varios elementos del mito sobre

la “lucha contra la subversión”. En primer lugar, lo que decíamos

anteriormente, se elige representar esa “lucha” con un rostro joven, inocente.[32]

Un rostro que por otra parte, y teniendo en cuenta la existencia del servicio

militar obligatorio, generaba empatía por representar a hijos y hermanos que

estaban en servicio en aquel momento. Por otra parte, en el marco de la

dramaticidad del acontecimiento, se hace referencia a cuestiones muy caras al

imaginario castrense y de los sectores conservadores como es la familia, la

cual ser protegida por el sacrificio del ejército (“en el ejército hay

argentinos que están haciendo guardia”).

El acento

puesto constantemente en el rol de las Fuerzas Armadas, en el sacrificio

realizado, traducido en las bajas sufridas combatiendo a un “…enemigo extraño, cruel,

implacable, dogmático y artero…”[33]

es una constante en el discurso legitimador de la dictadura, el cual es posible

encontrar tanto en el momento como una vez finalizada la dictadura. Cuando se

empezó a cuestionar lo actuado por los militares, éstos constantemente sacaban

a relucir este relato heroico para justificarse. Esto se produjo, porque el

relato construido sirvió no sólo para legitimar su accionar frente a la

sociedad, sino también como elemento cohesionador al interior de las propias

filas castrenses, tema sobre el cual volveremos más adelante.

Ganar la paz

La segunda estrategia propagandística

construida por la dictadura, es la que Julia Risler

denomina como ganar la paz.

Recordemos que ambas estrategias se dieron de manera paralela, y que si bien la

principal característica de esta estrategia era regular los comportamientos de

la sociedad, apelando a ideas y valores, dentro del mito político construido en

torno a la “lucha contra la subversión”, es posible observar la continuación

del mismo, y por lo tanto, analizar cómo se fue desarrollado el mismo, una vez

que el régimen militar comenzó a entrar en crisis.

Tanto Paula

Canelo[34] como Marina Franco[35]

remarcan que para 1979, la dictadura entra en crisis, consecuencia de la

consolidación del frente de derechos humanos tanto al interior de la Argentina

como en el exterior por la denuncia de exiliados argentinos sobre las

violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno militar. En esa

coyuntura, para 1978 el gobierno militar lanza la consigna de “ganar la paz”.

Siguiendo el relato, las Fuerzas Armadas habrían “ganado” la “guerra contra la

subversión” y por lo tanto se debía ganar/consolidar la “paz” obtenida.

Si bien durante los primeros años el

mito político construido en relación a la “lucha contra la subversión”, tendió

a justificar el accionar represivo amparándose en la experiencia tucumana e

insertando a la Argentina como un país agredido por “fuerzas extrañas y

foráneas”; a partir de 1978, el mito empieza a experimentar ciertos cambios en

la narrativa, evidenciando la matiz maleable del mismo.

Esta

maleabilidad del relato se ve reflejada en una serie de hechos y

acontecimientos que condicionaron al régimen a mostrar una nueva cara. La

realización del mundial de futbol en 1978, las denuncias en el exterior sobre

las violaciones a los derechos humanos, la visita de la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanas (OEA) en

1979, los intentos de institucionalizar la dictadura, fueron los hitos que

marcaron la agenda del gobierno militar, haciendo que el relato construido ya

no legitimara el accionar represivo, sino que legitimara al propio gobierno

militar. Un gobierno que se presentaba como “victorioso” y que pretendía

asentar, inciertas, bases para una futura Argentina.

Quizás la

propaganda que mejor sintetice el mito relativo a “ganar la paz” sea el corto

de 1977, precisamente llamado Ganamos la

paz.[36] En el mismo se sintetiza el mito tal

como veníamos trabajando, se refuerza la idea de que la Argentina estaba en

guerra provocada por “miradas codiciosas que quisieron conquistarlas y

aprovechar sus riquezas. Explotar la feracidad de sus praderas, de sus pampas

famosas y esclavizar a sus hombres”, pero, “sus hombres aman la libertad y por

ella son capaces de grandes cosas”.

La película establecía que

mientras la Argentina “vivía en paz”, en el mundo se expandía “el cáncer de la

violencia ideológica, contamina nuestra América y busca a la Argentina como

blanco del terrorismo internacional”. La película enmarcaba de ese modo la

situación de la Argentina de los años ´70 en medio de la Guerra Fría, dónde el

país estaría siendo “atacado” por “ideologías foráneas” que buscarían trastocar

el tradicional modo de vida de los argentinos, infiltrando para ello a la

sociedad con su ideología “disociadora”, corrompiendo a sus instituciones, para

así poder “esclavizar a sus hombres”.

En líneas generales, el relato

que expresaba este corto planteaba un claro antes y después del golpe. Una situación

previa al advenimiento castrense, de violencia, de muerte y destrucción, donde

se mostraba que la violencia no sólo apuntaba a la “infiltración de la

subversión” en pos de intereses foráneos, sino que

también apuntaba a destruir las raíces propias de la sociedad argentina, de su

cultura. De la misma manera, el corto se propone narrar o (re)construir la

historia reciente argentina de ese momento, presentando una visión lineal y

descontextualizada de acontecimientos y hechos que marcaron las décadas del ´60

y ´70. Décadas marcadas, entre otras cosas, por la proscripción del peronismo y

por la intervención de los militares en política, cuestiones que son ignoradas

por la narrativa de la película, para presentar una imagen de una Argentina

pacifica, que se veía “atacada por la subversión” que buscaba trastocar el modo

de vida argentino, omitiéndose lo referido a las dictaduras de 1955 y 1966. De

hecho, la génesis del relato construido por el corto se ubicaría precisamente

en los albores de la década de ´70, cuyos primeros años (de 1970 a 1973) se

hallaban bajo el tramo final de la autodenominada dictadura de la “Revolución

Argentina”. Se presentan algunos hechos como la fuga del penal de Rawson como

un hecho delictivo más de la “subversión”, pero se omite cualquier referencia a

la masacre de Trelew que le siguió.[37]

Esta selección y recorte del

pasado reciente, le sirve al mito político de la dictadura para reforzar la

idea de la violencia venía de afuera, de que la Argentina estaba siendo

“agredida” y que ante la “inercia” del gobierno institucional de Isabel Martínez,

siempre para el corto propagandístico, las Fuerzas Armadas se vieron en “la

obligación de asumir el poder (…) para preservar la integridad de la

Nación”, recuperando de esa manera la

confianza de la ciudadanía en las “fuerzas del orden”. Sobre este punto, el

corto es un tanto vago puesto que no profundiza en lo que denomina como

“contraofensiva de las fuerzas leales”, más allá de que muestra algunas pocas

imágenes de operativos en donde “se arrestan a subversivos” y se les secuestran

armamento, documentación y elementos de propaganda. Obviamente no hay mención

alguna al cariz clandestino de la represión, sino que dejan ver que la “lucha

contra la subversión” se llevó a cabo de un modo trasparente, teniendo al

Operativo Independencia como modelo a seguir.

Sobre el final del mismo, se dice

el horror ha quedado atrás. La sociedad argentina ha pasado una durísima

prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz y de preguntarnos: primero, ¿en

nombre de qué cayeron los héroes y mártires

de esta lucha? Pues cayeron en nombre de Dios que nos da la vida. En

nombre de la patria que nos brinda todo para vivir en la paz del trabajo y del

hogar. Y ha llegado el momento de preguntarnos también ¿quiénes serán los

destinatarios de esta victoria? Serán los millones de argentinos que buscan una

causa fundada en el amor, en la justicia y en la libertad. Una causa que con la

fuerza de los ideales más nobles triunfe sobre la violencia, los extremismos y

el odio…

El mito político se condensa en Ganamos la paz, pero ello no quiere

decir que este relato dejara de ser necesario. Ciertamente, como ya

mencionamos, a partir de 1978 se empieza a experimentar cierta maleabilidad del

discurso referido a la “lucha contra la subversión”. La crisis del régimen de

la que hacíamos referencia al inicio del apartado, tornó necesario que

discursivamente se planteara el fin de la “lucha” con la victoria del orden

sobre el caos alcanzando de ese modo la “tan anhelada paz”. Es aquí donde el

mito refundacional empieza a adoptar otras dimensiones, marcando su

maleabilidad a los cambios de la coyuntura política que debía enfrentar el

régimen militar.

Como dijimos, una serie de hechos

hicieron que este mito se reconvirtiera. Entre ellos, son dos los que se

destacan: el Mundial de Futbol de 1978 y la visita de la CIDH en 1979. En ambos

casos, el mito de la “lucha contra la subversión” presentó algunas modificaciones

que van de la mano de lo analizado en el corto de Ganamos la paz.

¿Cómo se reconstituyó el mito? En

primer lugar, se erigió un contra-mito en la figura de una “campaña anti-argentina”[38]

la cual había empezado a ser relevada en los medios de comunicación afines a la

dictadura en 1976. La “campaña anti-argentina” se

presentaba como un contra-mito, en el sentido de que la misma habría sido la

encargada de difundir un relato contrario a la dictadura, al denunciar las

violaciones a los derechos humanos realizadas por el gobierno militar.

Efectivamente, tanto organismos internacionales de derechos humanos como

exiliados se encargaban de denunciar los vejámenes llevados a cabo por los

militares[39].

De ese modo, estas denuncias se presentaron como algo orquestado por la

“subversión internacional” cuyo objetivo era desprestigiar a la Argentina en el

escenario internacional, especialmente frente a la organización del mundial de

futbol y luego frente a la visita de la CIDH, como también se denunció la

injerencia de países extranjeros (como Estados Unidos o Francia) en los asuntos

nacionales.

La idea de una “campaña anti-argentina”,

buscaba consolidar la idea de que la “lucha contra la subversión” fuera

entendida como una guerra, así como la presentación de la misma como parte de

una campaña de propaganda del “enemigo” que buscaba “desestabilizar el orden”

logrado por el gobierno militar. De este modo, las propagandas producidas a

partir entre 1978 y 1979 buscaban reforzar el mito de la “lucha contra la

subversión”, deslegitimando las denuncias.

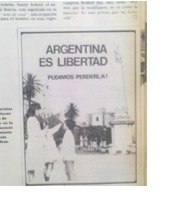

Revista Somos, junio de 1978

Un ejemplo de esto, es la imagen que reproducimos

arriba. La misma fue publicada en la revista Somos, una de las publicaciones que apoyó explícitamente al régimen

militar[40].

Lo curioso de la propaganda, es que se encuentra inserta en un artículo que

trataba sobre el arribo al país de visitantes extranjeros con motivo del

mundial de futbol. Entre junio y julio

de 1978 varias publicaciones, en especial las de editorial Atlántida como Somos y Gente, publicaron decenas de notas sobre cómo los medios de

comunicación y las delegaciones extranjeras veían al país, como forma de

contrarrestar la “campaña anti-argentina”. La

propaganda en cuestión, se inserta a la perfección en el mito desplegado por la

dictadura que venimos analizando. Se refuerza la idea de que en el país hubo

una guerra, que fue ganada por las “fuerzas del orden o leales”, salvando a la

nación (otro término muy utilizado en el discurso dictatorial) de caer en la

“esclavitud”, asegurando la libertad para sus habitantes.

El mito político refundacional de

la dictadura establecía de este modo, una serie de elementos simbólicos en

torno a pares dicotómicos que se amoldaban al relato construido. Para empezar,

se anteponía al caos imperante en el pasado, el orden impuesto en el presente;

a la guerra no querida, la paz ganada y a la opresión que se impondría mediante

el advenimiento de regímenes autoritarios, ya que están pensando regímenes de

tipo socialista, la libertad conseguida con derramamiento de sangre. Una

libertad, que como esboza la anterior propaganda se pudo haber perdido de no

haber mediado las Fuerzas Armadas en ello.

Para 1979, con la visita de la

CIDH, el relato vuelve a resignificarse. Sabiendo de la visita de la comisión,

para el tercer aniversario del gobierno militar, se difunde una campaña

titulada “recuerde y compare”.[41]

Allí, con una música ensordecedora que busca generar un clima de peligro

acompañada de imágenes de destrucción, se pasa a enumerar la situación que se

vivía en la Argentina (como “estancamiento, especulación, terrorismo,

desorden”) antes del 24 de marzo, exhortando a la población a recordar y

comparar entre el antes y el después con la frase: “usted lo vivió, recuerde y

compare”. Lo curioso es que si comparamos esta propaganda con las iniciales,[42]

eran, si se quiere, más “optimistas” tanto con las imágenes que mostraban como

con la música elegida y el discurso. En ellas se mostraba un futuro promisorio,

idealizado. Las “bondades” que las FF.AA. habría de lograr con la toma del

poder y así haber evitado “el peligro cierto de desintegración del país,

evitando con su intervención, que esta bendita tierra tuviese otra bandera, un

amo terrible y en lugar de libertad una horrible esclavitud”.[43]

En la propaganda de 1979, el clima del corto es distinto, ya que los objetivos

y promesas de la dictadura “estaban en peligro”, de allí la exhortación a

recordar ese pasado reciente “caótico y violento”, tal como lo presentaba el

mito construido.

Por otra parte, dentro de la

coyuntura que implicó la visita de la CIDH, se utilizó la misma para no sólo

cuestionar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, sino también

para mantener en la opinión pública un clima de vigilancia y constante alerta.

La campaña denominada Antecedentes,[44] es clara en ese sentido, al “denunciar”

la entrada al país de dos “delincuentes terroristas”, los cuales fueron

“abatidos en enfrentamientos por las fuerzas leales”, en el marco de la visita

mencionada. Finaliza afirmando que “el

pueblo argentino los rechaza y las fuerzas leales en su permanente vigilia

continúan protegiendo el orden y la paz” y finaliza con la leyenda: “los

APARECIDOS para robar y matar era ‘DESAPARECIDOS RECLAMADOS’”.[45]

La propaganda no sólo deslegitima las denuncias sobre violaciones a los

derechos humanos, sino que también desmiente las denuncias sobre desapariciones

de personas al mismo tiempo que continua enmarcando la “lucha contra la

subversión” como un enfrentamiento de tipo convencional, alertando que la

“lucha” continuaba.

De este modo, en momentos de

crisis, el mito en torno a la “lucha contra la subversión” vuelve a activarse.

No sólo se justificaba lo que se hizo, omitiendo cualquier referencia a la

clandestinidad del accionar represivo, sino que se dejaba entrever que la

“amenaza” continuaba vigente y que por lo tanto no debía relajarse la

vigilancia.

Conclusión

En el presente trabajo hemos intentado brindar una

apretada síntesis sobre la construcción de un mito político refundacional por

parte de la dictadura del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”,

centrado en los primeros años de la misma (1976-1979). Un primer momento de

auge, en el cual gozó de cierto consenso y aceptación por parte de la sociedad

(1976-1978) y un momento de declive y crisis (a partir de 1979). Hemos

analizado una selección de piezas propagandísticas producidas con el afán de difundir

dicho mito entre esos primeros años, para así erigirse como elemento fundante

de un nuevo orden social y político. Un mito construido con el objetivo de

legitimar el entramado represivo de carácter clandestino, al enmarcarlo en

torno a la idea de que la Argentina estaba en una “guerra” contra la

“subversión”. Una “guerra” que habría sido ganada e impuesta una paz que, sin

embargo, estaba lejos de haberse consolidado y que aún debía enfrentarse a una

serie de obstáculos como por ejemplo la “campaña anti-argentina”

o la “intromisión” de países extranjeros en los asuntos nacionales, ante la

oleada de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

Hemos visto como el mito político

es un elemento de suma importancia para la política moderna, al instituirse

como un elemento de legitimación de un orden social o político determinado,

como así también brindar coordenadas de referencias para una sociedad

determinada en un momento dado. La construcción de un relato coherente, dotado

de una narratividad y dramaticidad patente, buscaba erigirse como un doble

referente en cuanto a legitimación. Por un lado, se buscaba la legitimación del

entramado represivo desatado sobre la sociedad argentina haciéndolo pasar por

un enfrentamiento convencional, por una “guerra”, omitiendo cualquier

referencia a la faceta clandestina de la represión. Así, se dotó al relato de

una dramaticidad y épica que sirvió en un primer momento para generar cierta

cohesión al interior de las propias Fuerzas Armadas, para luego pasar a la

sociedad. En segundo lugar, como ya dijimos, este relato serviría de base para

el futuro ordenamiento que los militares pretendían fundar.

Tomando como base el trabajo de

Julia Risler, quien en su análisis sobre las

operaciones de acción psicológicas realizadas por el régimen militar define dos

estrategias comunicacionales concretas como son “ganar la guerra” y “ganar la

paz”, hemos analizado algunas piezas propagandísticas que confluyeron en la

creación y difusión de un relato mítico político sobre el accionar de las

Fuerzas Armadas y sus objetivos. Un relato que más tarde será tomado por los

apologistas de la dictadura para reafirmar lo actuado durante aquellos años.

Volviendo a lo trabajado en el

presente escrito, es importante destacar cómo las dos estrategias que plantea Risler respondieron a los cambios en la coyuntura política.

Es así como estos cambios pusieron a prueba el relato elaborado, concretamente,

se evidencia su maleabilidad, por lo menos hasta inicios de los años ’80 que si

bien no han sido analizados en el presente artículo, si podríamos presentar

tentativamente como el inicio de la crisis de este relato, en especial cuando

la “lucha contra la subversión” dejó de ser el principal elemento de

sustentación política de los militares, al tiempo que los efectos nocivos de

las políticas económicas aplicadas por el ministro Alfredo Martínez de Hoz

durante los primeros años de la dictadura, comenzaron a hacerse sentir con

fuerza en la sociedad, provocando una crisis entre las Fuerzas Armadas con la

sociedad y entre sí.[46]

Ésta crisis provocó una redefinición en la relación entre el gobierno

dictatorial y las fuerzas civiles político-partidarias, que se tradujo en la

introducción de funcionarios civiles al gobierno militar pertenecientes a

diversos partidos políticos como un modo de comenzar a platear un proceso de

transición, el cual erosionó la ya de por sí frágil alianza inter e intra-armas, que obligó, con el desplazamiento del

presidente de facto general Viola, a dar un verdadero manotazo de ahogado,

cuando el jefe del ejército y nuevo presidente de facto general Galtieri

terminó invadiendo las Islas Malvinas, entrando de ese modo y sin quererlo en

guerra con Inglaterra. Este tema no ha sido explorado en el presente escrito,

pero sin duda es el próximo paso a realizar en nuestras indagaciones sobre el

tema. Como próximo paso, resta analizar la maleabilidad del relato legitimador

elaborado por el gobierno militar, en una coyuntura de crisis tanto de

legitimidad como, especialmente, económica a inicios de la década del ´80, lo

cual terminará confluyendo en el conflicto bélico del Atlántico sur, terminando

de erosionar de ese modo al régimen militar.

Referencias Bibliográficas

Aboy Carlés, Gerardo. Las

dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades

políticas de Alfonsín y Menem. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2001.

Águila,

Gabriela. Dictadura, represión y sociedad

en Rosario, 1976/1983. Buenos Aires: Prometeo, 2008.

Águila,

Gabriela; Garaño, Santiago y Scatizza,

Pablo (Comp.) Represión estatal y

violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40

años del golpe de Estado. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2016.

Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el

origen y la difusión del nacionalismo. México D.F.: FCE, 1983.

Bottici, Chiara. A philosophy of political myth. Nueva York: Cambridge University Press, 2007.

Borrelli, Marcelo. “¿Victimas, héroes o cómplices? Memorias en

disputa sobre el rol de la prensa durante la última dictadura militar” en Avatares Nº 1,

2010.

________“Voces y silencios: la prensa

argentina durante la dictadura militar” en Perspectivas

de la comunicación Vol. 4, Nº 1. Universidad de

la Frontera. Temuco. Chile, 2011.

Borrelli, Marcelo y Gago, María Paula, “Prepararse para un nievo

ciclo histórico: Somos durante los primeros años de la dictadura militar

(1976-1978)” en Marcelo Borrelli (Dir.) Las revistas políticas argentinas. Desde el

peronismo a la dictadura (1973-1983). Buenos Aires: Prometeo, 2021.

Calveiro, Pilar. Poder y

desaparición. Los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires:

Colihue, 2008.

Canelo, Paula. El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone. Buenos

Aires: Prometeo, 2008.

________La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983). Buenos

Aires: Edhasa, 2016.

Carretero, Ángel Enrique. “La

persistencia del mito y de los imaginarios en la cultura contemporánea” en Política y Sociedad Vol. 43, Nº 2, 2006.

Dittus, Rubén. “El imaginario social del otro interiorizado.

Taxonomía de la alteridad como espejo del yo contemporáneo” en AA. VV. Nuevas

posibilidades de los imaginarios sociales. Santa Uxía de Rivera: CEASGA,

2011.

Feld, Claudia y Salvi, Valentina (Eds.). Las voces de la represión. Declaraciones de perpetradores de la

dictadura argentina. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2019.

Flood,

Christopher. Political Myth. Nueva

York: Routledge, 2002.

Franco, Marina. “La campaña antiargentina: la prensa, el discurso militar y la

construcción de consenso” en Judith Casali de Babot y

M. Victoria Grillo (Eds.) Derecha,

fascismo y antifascismo en Europa y Argentina. San Miguel de Tucumán: Universidad

de Tucumán, 2002.

________El

final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición

(Argentina, 1979-1983). Buenos Aires: FCE, 2018.

Garaño, Santiago Deseo de combate y muerte. El terrorismo de estado como cosa de

hombres. Buenos Aires: FCE, 2023.

González Tizón, Rodrigo, “‘Los desaparecidos empiezan

a hablar’: una aproximación histórica a la producción testimonial de los

sobrevivientes de la dictadura argentina desde el exilio (1976-1983)”, en Páginas. Revista digital de la Escuela de

Historia, Vol. 13, Nº 31, 2021.

Izaguirre,

Inés (Comp.) Lucha de clases, guerra

civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983. Buenos Aires: EUDEBA, 2012.

Jemio, Ana Sofía Tras las huellas del terror. El Operativo Independencia y el comienzo

del genocidio en Argentina. Buenos Aires: Prometeo, 2021.

Jensen, Silvina, “Desenmascarar a la

dictadura y denunciar las violaciones de los derechos humanos”, en Los

exiliados. La lucha por los derechos humanos durante la dictadura. Buenos

Aires: Sudamericana, 2010.

Lincoln,

Bruce. Discourse and the construction of

society. Nueva York: Oxford University Press, 1989.

Novaro, Marcos y Palermo, Vicente. La dictadura militar 1976/1983. Buenos Aires: Paidós, 2003.

Pittaluga, Roberto. “La memoria según Trelew” en

Sociohistórica, N°

19-20, 2006.

Quiroga, Hugo. El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y

militares 1976-1983. Rosario: Editorial Fundación Ross, 1991.

Risler, Julia. La acción

psicológica. Dictadura, inteligencia y gobierno de las emociones 1955-1981. Buenos

Aires: Tinta Limón, 2018.

Salvi, Valentina “Derechos humanos y memoria entre los familiares

de represores en la Argentina” en Papeles

del CEIC, vol. 2019/2, 2019.

Scopflin, George. “The

functions of Myth and Taxonomy of myth” en Geoffrey

Hosking y George Scopflin Myths and Nationhood. New

York: Routledge, 1997.

Souroujon, Gastón. El peronismo vuelve a enamorar. La articulación de un imaginario

político durante el gobierno de Menem. Rosario: Homo Sapiens, 2014.

Varela, Gustavo. La guerra de las imágenes. Una historia visual de la Argentina.

Buenos Aires: Ariel, 2017.

Yannuzzi, María de los Ángeles. “Creencias, poder y democracia” en

María de los Ángeles Yannuzzi (Comp.), Creencias y política. El papel de los

elementos no-racionales en las teorías y prácticas políticas. Rosario:

Laborde, 2011.